|

空間を間仕切る扉や戸。これら「建具」は毎日何度も開け閉めをして、触らない日がない、頻繁に使われる建築装置です。神社仏閣などの文化財建造物の建具は、数百年経ってもなお、機能し続けています。その長持ちの秘訣とは? |

|

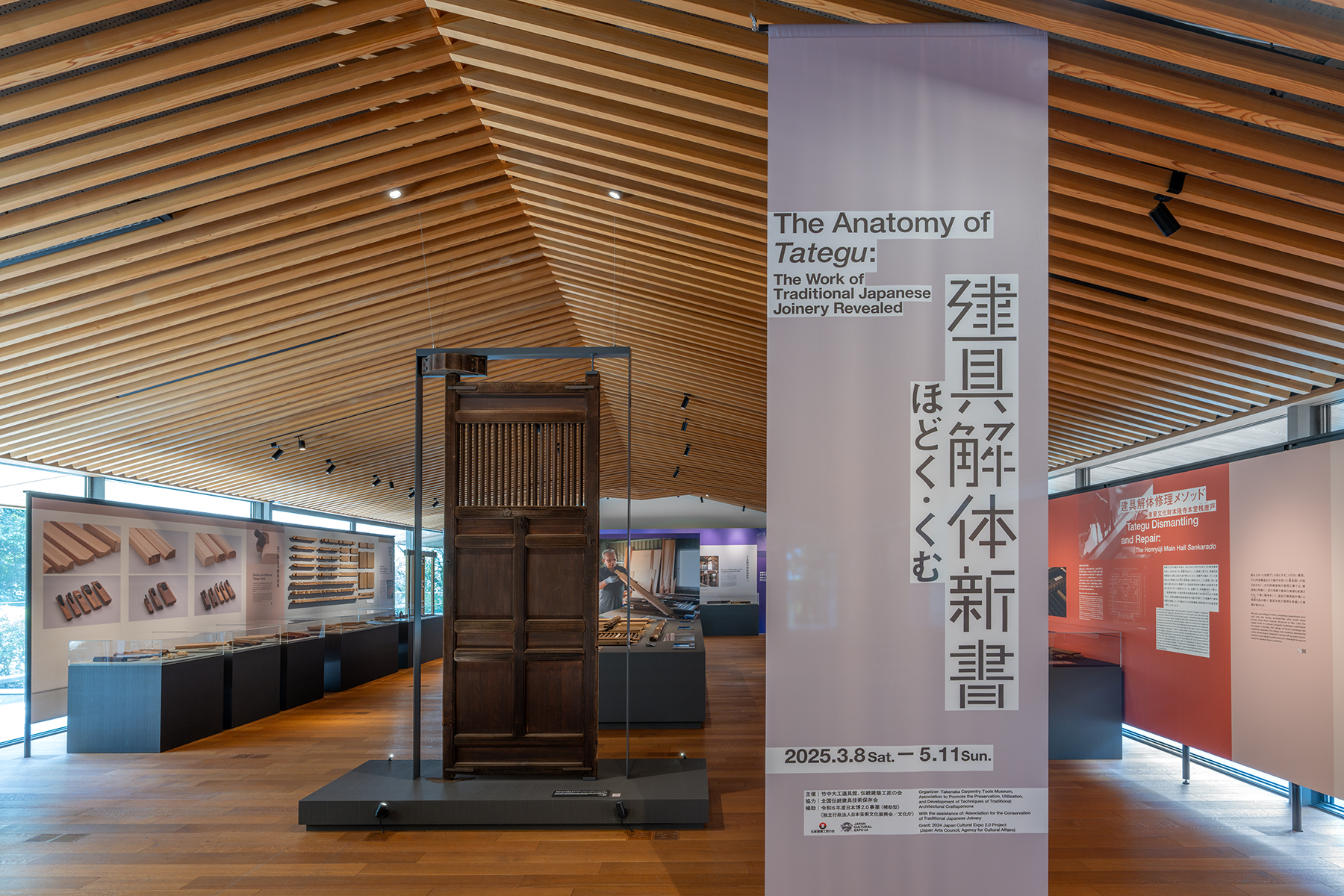

会場は竹中大工道具館の1Fホール。伝統建具の細部に秘められた技の数々をじっくりとご覧いただけるよう、ゆったりとした展示空間にしました。本展では、日本語・英語の解説に加え、QRコード読取りで多言語 (한국・简体中文・繁體中文・Français・Deutsch) の解説もご用意しています (日本博2.0補助事業)。 |

|

会場でお出迎えするのは、高さ約2.8mの桟唐戸(さんからど)。重要文化財建造物で実際に使用されていた扉です。300年以上風雨にさらされながらもお堂を守ってきた扉。扉を見つめながらその長い歴史に思いを馳せると、その奥深い魅力に興味がそそられてくるのではないでしょうか。扉だけをじっと見つめるレアな経験をぜひとも会場で味わってみてください。 |

|

会場中央では、4.6m×2.4mの巨大なテーブル上で、展覧会タイトルの通り扉を「解体」しました。会場正面の桟唐戸、1枚のシンプルな扉ですが、実は40もの部材で構成されています。 |

|

実際の修理ではどこを修理したのかわからないように古色(こしょく)という仕上げがされますが、今回は特別に、修理箇所がわかる状態で展示をしています。密着取材によって撮影した実際の解体修理の映像とともに、普段は見ることのできない建具の内部構造と精緻な修理の技を多方向からご覧になれます。 |

|

国宝や重要文化財建造物の建具修復に携わること70年以上の建具師鈴木正氏が、これまで出会ってきた建具の中で最高峰の技術が使用されているという舞良戸(まいらど)と明障子を紹介しています。製作を担った建具師しか知る由もない秘密の技をご覧いただけます。 |

|

厚さ6㎜の板に直径3㎜の竹の合釘が仕込まれているなど、建具に歪みや反りを生じさせないための工夫が凝らされています。歪みが生じると日常使いに不便が生じるばかりでなく、戸の裏に貼られた大切な襖絵を傷つけかねません。見えないところに手の限りを尽くす、建具師の職人魂の美しさが感じられます。 |

|

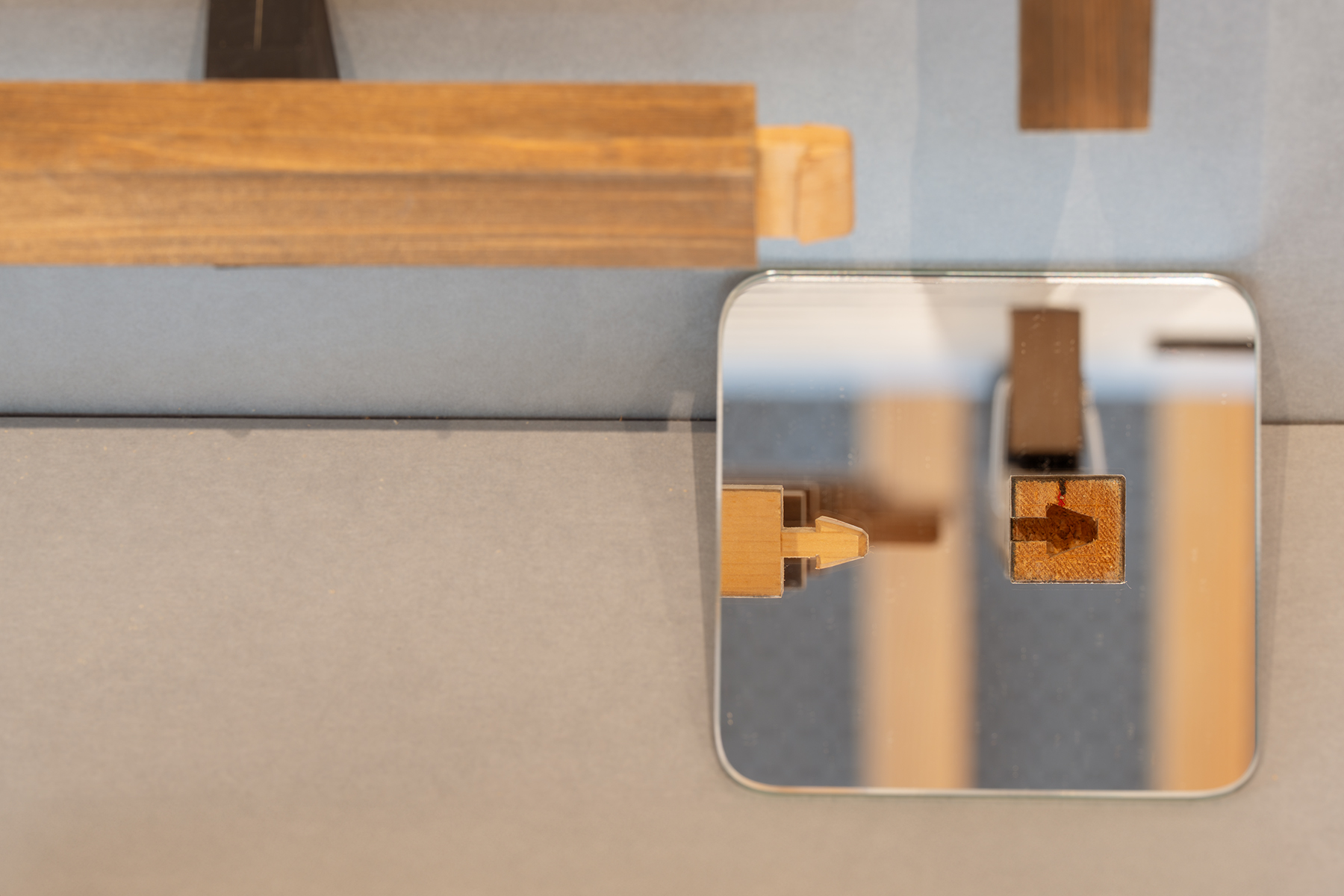

戸の下部には鏡を置いています。精巧に刻まれたホゾ穴をのぞいてみてください。 |

|

国宝本願寺御影堂の蔀(しとみ)戸(ど)の当初材(1636年)を展示しています。1999年から10年間かけて行われた実際の修理の映像とともに建具修復の技を間近にご覧いただけます。 |

|

細部まで手を抜かない、繊細な修理のひとつひとつの痕跡から、当初材を守り後世に伝える熱い想いが伝わってきます。 |

|

こちらは江戸時代前期の蔀戸から発見された仕口の復原模型です。同じ建物の建具でも、解体をしてみると様々な形のホゾが隠されています。垂直の交わりで構成された建具の中に、まさか曲線が隠されているなんて驚きです。使用する人、場所を考えて、耐久性を持たせるために、見えない部分にこそ手間をかけていい仕事をする。施主と職人との関係性までもが垣間見える深い逸品です。 |

|

こちらの桟唐戸(復原)は、鈴木正氏が出会った建具の中でも最高難度の技術が使用されたものです。 |

|

この桟唐戸を解体すると、建物に納められたすっきりとした建具からは想像もつかない複雑な仕口があらわれます。数百年の使用に耐えるよう、ホゾの形ひとつ、小穴の幅ひとつ、過去の建具師が考えに考え抜いて製作した完成形です。 |

|

復原模型製作に使用した道具や作業映像とともに、受け継がれてきた手仕事をご覧いただけます。 |

|

鈴木正氏の鉋を展示しています。わずかな誤差を許さない建具の世界ですから、似ているように見えても全く違う道具なのです。 |

|

特に堂宮の建具は、既製品のように同じ意匠、同じ寸法などありえません。現場を重ねるごとに自ら製作したり、改造したり、種類が無数に増えていくのも建具の道具の特徴です。 |

|

ハンズオンのコーナーでは、展示中にご紹介した仕口模型を実際に触っていただけます。今回は模型の一部をアクリルで製作しました。ホゾがホゾ穴に納まる様子、楔を打った時のホゾの形の変化を手に取りながらチェックしてみてください。 |

|

| 展示各所に設置したモニターでは短い映像がご覧いただけるほか、地下2階の映像コーナーでは、60インチの大画面で重要文化財黄梅院本堂の舞良戸の技法をじっくりとご覧いただけます。また、公式Instagramにて本展設営中に撮影した写真や映像をご覧いただけます。展示品を「くむ」様子もぜひともご覧ください。 ●公式Instagramはこちら➡︎ |

|

| <映像作品> ・重要文化財黄梅院本堂舞良戸の技法(28分|2022) ・重要文化財黄梅院本堂舞良戸の技法(短縮版)(1分55秒|2022) ・国宝本願寺御影堂蔀戸の修理(6分30秒|2009) ・桟唐戸解体(1分25秒|2025) ・軸足の修理(1分37秒|2025) ・面取りと仮組み(1分25秒|2025) ・作り出し連子の加工と古色(1分30秒|2025) |

|

| (学芸員・舟橋知生) |