コレクション

竹中大工道具館は建築文化を支えた工人の技と心を後世に伝えていくため、今日まで国内外の大工道具ならびに関連資料約30,500点を収集してきました。ここではその一部をギャラリー形式でご紹介いたします。

日本の大工道具

縦挽鋸|谷口清兵衛

日本の大工道具縦挽鋸谷口清兵衛 江戸時代

谷口は京都伏見の鋸鍛冶で関西に販路を持っていた。天明年間(1781-1788)、生産がもっとも盛んであったという。反り上がった背や湾曲した鋸先など古式を残しており、江戸時代前期頃のものと思われる。

両刃鋸|宮野鉄之助

日本の大工道具両刃鋸「秋のしらべ」宮野鉄之助(2代) 昭和時代

二代宮野鉄之助(1901-1996)は播州三木の鋸鍛冶である。11歳から家業を手伝い、昭和13年に二代宮野鉄之助を襲名した。鍛冶の才能にあふれ、兄弟子の実力をすぐに追い抜いたという。生涯、古式伝統技術を守り、またその技術を構成に伝えることに力を注いだ。 写真の両刃鋸は昭和29年、神戸の棟梁・笹瀬善雄のために鍛えられたものである。

ガガリ|宮野平次郎

日本の大工道具鑼(ががり)宮野平次郎(三代) 昭和時代

宮野家は三木の鋸鍛冶の名門である。初代平次郎は江戸の中屋平次郎、会津の中屋助左衛門と並んで三名人といわれた。明治から一貫して大工物専門、それも片刃切、片刃鑼、両刃鋸のみで、穴挽などは製造しなかった。

押挽鋸|中屋久作

日本の大工道具押挽き鋸中屋久作 明治時代

中屋久作は玉鋼時代の最後の名工で東京小石川に住んだ。師である中屋平治郎の仕事場から流れる天ぷら油の匂いをヒントに油焼き入れ法を会得したと伝えられる。笹葉銘と呼ばれる独特の太い葉を散らせたような銘で知られる。

大入鑿|善作

日本の大工道具大入鑿松原善作(三代) 昭和時代

初代善作の長男が二代を継ぎ、二代の弟が三代を継いだ。大正の始めより昭和20年代にかけて製作を行った。その鑿の切れ味は抜群で、柔らかい吉野杉を削って見事に切れたという。また地金に渦目を鍛える卓越した技を持っていた。昭和28年頃所在不明となってから「幻の善作」と呼ばれるようになった。

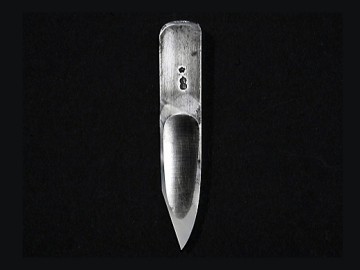

江戸熊の鑿|千代鶴是秀

日本の大工道具江戸熊の鑿千代鶴是秀 昭和時代

名工・千代鶴是秀の鍛えた道具は、切れ味も鋭いが値段も高く神棚に祭るほどだと言われていた。その出来栄えを知った大工・江戸熊(加藤熊次郎)は面識もないのに切々と願いを込めた注文願いを代筆させ戸籍謄本まで同封して送った。是秀は彼の心根を受けて大入鑿15丁を鍛え上げ、汽車賃を工面して夜行で大阪まで届けに行ったという。その組鑿は江戸熊の死後、戦災で損傷したが、巡り回って当館に保存されることになった。

広鑿|重房

日本の大工道具広鑿重房(若林安右衛門) 江戸後期~明治前期

重房は17世紀頃から続いた会津若松の御用鍛冶の家柄で、大阪で刀工の修業をした15代の長男安右衛門(16代)が再び打刃物を始めた。日下部重道とならび会津打刃物の中興者となる。会津は古くから東日本における打刃物生産の中心地であったが、生産や販売の近代化に乗り遅れ、伝統の技は失われている。

広鑿|左久弘

日本の大工道具広鑿左 久弘(柏木梅次郎) 明治中期~大正末期

久弘は明治維新後に鑿鍛冶になった刀匠清弘の弟子。明治30年頃に東京・本所で開業した。借金の担保に久弘の銘を取られたため、瓢箪の中に左文字の久弘を入れた有名な刻印を使うようになった。鋼の焼き入れと地金への付けが見事である。

「神雲夢」千代鶴是秀

日本の大工道具鉋刃「神雲夢」千代鶴是秀 昭和時代

千代鶴是秀(1874-1957)は不世出の名工と評される。明治17年、10歳のとき叔父の石堂是一に入門。人気を二分した石堂秀一は従兄弟にあたる。明治26年に独立。値段も高いが、切れ味もよいと評判になった。鑿・鉋の鍛冶として知られているが、様々な種類の道具を手がけ、常に芸術品の域まで仕上げた。それら作品には切れ味とともに洗練された品格が備わっていると評される。

「淡雪」千代鶴是秀

日本の大工道具鉋刃「淡雪」千代鶴是秀 昭和時代

伝説の名工・千代鶴是秀が鍛えた鉋刃。是秀はすべての作業を手仕事で行い、それぞ れの工程において、気の遠くなるほどの手間をかけて、一つの道具を仕上げていたと いう。使用する材料にも格別な関心を払ったといい、地金には選別に手間がかかる伝 統的な日本鉄を用いていた。是秀の道具が格段に高価であったのは、このような手間 が含まれているからであろう。

鉋刃|石堂秀一

日本の大工道具鉋刃石堂秀一 昭和時代

石堂家は米沢藩お抱えの刀鍛冶で、明治7年廃刀令により道具鍛冶へと転向した。秀一は従兄弟の千代鶴是秀とともに父・石堂是一のもとで修業し、共同して名人の道具を研究した。是秀とは異なり銘を切らず「無銘の石堂」と呼ばれたが、櫛型・矢羽根地紋の独特の形状、そしてその切れ味により他の鉋とは峻別される。

鉋刃 | 義廣

日本の大工道具鉋刃義廣 江戸末期~明治中期

義廣は兄・国弘とともに江戸時代末期に越後三条より江戸八丁堀に移り、名声を得た鍛冶。当時「鑿は国弘、鉋は義廣」と言われ、鉋づくりの名人と讃えられた。名工・ 千代鶴是秀も私淑し、鉋身の形状を写したという。

鉋刃 | 国弘

日本の大工道具鉋刃国弘 江戸末期~明治中期

江戸時代末期から明治中頃にかけて弟・義廣とともに活躍した兄弟鍛冶。形づくりの 名人といわれ、流れるようなライン、無理のない肉付きをもった道具を製作し、後世 の道具鍛冶に多大な影響を与えた。鑿製作の名人といわれるが、鉋も力強い流麗な フォルムをもっている。

鉋刃|善作

日本の大工道具鉋刃松原善作 昭和時代

関西の名工、三代松原善作(重次郎)が鍛えた鉋刃。善作は卓越した技をもっていたが、職人気質で寡作であったという。酒が好きでヨレヨレの仕事着に縄の帯で大阪の町をあるいていたのを見かけたといわれるが、昭和28年前後に消息を絶った。

鉋刃 | 梅一

日本の大工道具鉋刃梅一 明治後期~昭和前期

梅一は加賀百万石刀鍛冶清光七代目。大正5~6年に大阪に移り、福島に住む。当時「善作」とならび名声を得た名工である。昭和10年頃老齢で鍛冶をやめた。

脇取鉋刃 | 梅一

日本の大工道具脇取鉋刃梅一 明治後期~昭和前期

梅一は加賀百万石刀鍛冶清光七代目。大正5~6年に大阪に移り、福島に住む。当時「善作」とならび名声を得た名工である。昭和10年頃老齢で鍛冶をやめた。写真は溝の脇(側面)を削り取る鉋の刃である。

海外の大工道具

水平器

海外の大工道具水平器イギリス 19世紀 建具職人 305×12×41mm

水平器は部材の表面や組み立てた状態が水平であるかどうか調べるために使う。本品はインチ目盛が振られており、ものさしとしても使うことができる。

コンパス

海外の大工道具コンパス18世紀 スイス 建築大工 490×260×62mm

開いた状態を一定に保つため、ネジで固定できる。

枠鋸

海外の大工道具枠鋸19世紀 フランス 家具職人 380×218×17mm

ひもをねじることによって、鋸身を伸長させて使用する。

鋸

海外の大工道具鋸イギリス 19世紀 建築大工 780×23×190mm

鋸身の幅のすぼまりや目の付き方が日本とは反対である。グリップを幅広の鋸身に直接取り付けている。

鑿

海外の大工道具叩鑿18世紀 スイス 建築大工 334×40×40mm

建築部材のほぞ穴などを加工するのに用いる。

決り鉋

海外の大工道具決り鉋イギリス 19世紀 建具職人 240×54×141mm

板材などの端部に段差(シャクリ)を削り出すときに使う。段差の幅と深さがネジで調整できる。

溝切鉋

海外の大工道具溝切鉋オーストリア 1817年 樽職人 248×340×140mm

樽の内側に、鏡板を止めるための溝を切るのに使う。

斧

海外の大工道具はつり斧フランス 19世紀 木靴職人 430×260×75mm

材料を荒くはつるのに使う。

朝鮮の墨壺

海外の大工道具墨壺朝鮮半島 製作年不明 163×100×101mm

朝鮮の伝統的な墨壺は糸巻部を方形あるいは立方体に、墨池部を円形あるいは球形に、糸口を獣頭とした3部構成のものが多い。また下部に墨さし格納用の溝を切るのも特徴の一つである。写真は伝説の動物ヘテをモチーフにしたもの。

中国の墨壺

海外の大工道具中国の墨壺中国 製作年不明 216×148×113mm

広大な中国では、様々な形の墨壺が見られる。それらは構造や形状から尻割型、片腕型、両腕閉鎖型、底部閉鎖型に分類できる。底部閉鎖型はさらに(a)せり上がり型(b)一文字型(c)姿彫り型などに分けることができる。写真はせり上がり型に分類できる墨壺で、流麗な彫物と全体の造形が見事にデザインされている。

タイの墨壺

海外の大工道具墨壺タイ 製作年不明 173×143×120mm

写真はタイ中部にて収集した墨壺で神鳥をモチーフにしたもの。タイの墨壺は構造や機能は日本や中国と変わりないが、モチーフの造形を重視する傾向がうかがえ、他にも猿やカエル、ウサギを姿彫りしたものがある。

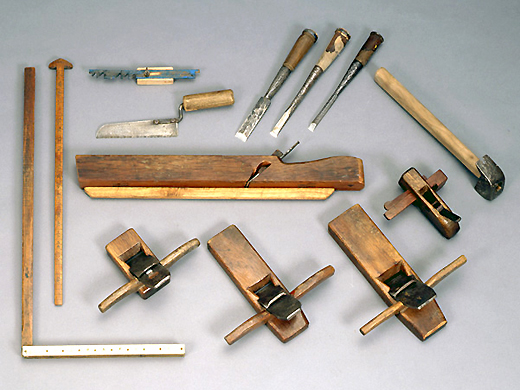

中国の道具

海外の大工道具中国の大工道具中国 20世紀

日本の大工道具の起源は中国にあると思われるが、今日では形状や用法に種々の違いが見られる。なかでも中国の台鉋は推し使いで用いるため、ハンドルがついているなど日本の台鉋とは大きく異なっている。

中国の枠鋸

海外の大工道具中国の枠鋸中国 20世紀

日本の大工道具の起源は中国にあると思われるが、今日では形状や用法に種々の違いが見られる。鋸も一見してすぐわかるように、枠のついた鋸を使用して推し使いで木材を切断する。日本においてもかつて縦挽鋸が導入された14~15世紀頃には大鋸と呼ばれる枠鋸が使用されていた。

イランの道具

海外の大工道具イランの大工道具イラン 20世紀

中東の大工道具について詳しいことわかっていない。写真のイランの道具を見ると、鉋はヨーロッパの影響を受けているが、鋸には引き使い用の目がふってあり、推し使いのヨーロッパの鋸とは異なっていることがわかる。

ネパールの道具

海外の大工道具ネパールの大工道具ネパール(バンディプル) 20世紀

ネパールは中国とインドに隣接し、多様な文化が混在した国である。大工道具においても、北方の山岳地帯を越えて伝来した中国・チベット文化と、インドから伝来したヨーロッパ植民地時代の文化などの影響がみられる。鋸の把手は西洋式だが引き使い、鉋は中国式だが、二人で使用するなどの特徴がある。

ブータンの道具

海外の大工道具ブータンの大工道具ブータン 20世紀

ブータンはインドと中国にはさまれた小国である。ブータン、インド北部、ネパールなどヒマラヤ山脈の麓には木造の寺院や住居を築く民族が生活している。写真の右手は糸巻、左手は木槌であるが、原始的な力強さを備えている点が興味深い。

風俗・文献資料

儀式道具

風俗・文献資料儀式道具江戸時代

建築工事の節目ごとに行われる儀式は、大工棟梁にとっても重要な仕事の一つであった。儀式の際には金箔や漆で装飾された儀式用の大工道具を祭壇に飾り、厳粛な雰囲気を演出していた。なお儀式道具には古来よりチョウナ、墨壺、曲尺などを用いる。

印半纏

風俗・文献資料印半纏(法被)昭和時代

印半纏(しるしはんてん)は職業や屋号を染め抜いた半纏のことで、江戸後期から明治にかけて大工や左官など屋外で作業する職人が腹掛け・股引・足袋とあわせてユニフォームのように着るようになった。

また昔は、毎年の始めに親方や旦那から新しい半纏をもらう風習もあったという。

鑑札

風俗・文献資料鑑札江戸時代後期

江戸時代の建築工事は、幕府や藩の作事部門によって統制されていたが、五畿内(山城・大和・摂津・河内・和泉)・近江の六カ国については、草創期に功があった中井家がその任にあたった。管内の大工組は中井家の認可を得て始めて工事に参加でき、鑑札はその資格を証明するものであった。

道具カタログ

風俗・文献資料大工道具カタログと版木昭和時代

戦前から戦後にかけての通販用大工道具カタログとその印刷に使用した版木。大正12年に東京・江戸川区で開業し戦後も営業を続けた老舗・香取屋のものである。木版印刷から写真製版に変わる過程の大工道具文化がうかがえる興味深い資料である。

筆写本(木割書)

風俗・文献資料筆写本『(柏木伊兵衛政等秘伝書)』(木割書)17世紀 柏木伊兵衛政等・政虎著

建築の各部寸法を割り付けるための方法(木割術)を記した秘伝書形式の巻物。江戸幕府小普請方棟梁・柏木家に伝わったもので、元禄2年(1689)に伊兵衛政等より太郎右衛門政虎に伝授したとの奥書がある。全五巻で「御所様」「神社之部」「仏殿之部」「門之部」「塔之部」からなり、江戸時代の建築技術や大工組織を知る上で重要な資料である。

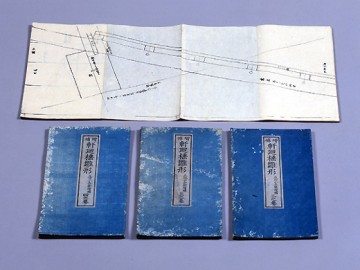

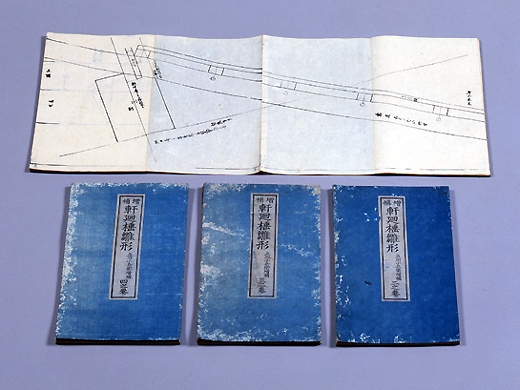

木版本(木割書)

風俗・文献資料木板本『大工雛形』(木割雛形本)18世紀

匠家秘伝であった木割術は江戸時代になると出版され広く知られることとなった。享保2年(1717)開板の本書は、6冊1組で、「宮雛形」「武家雛形」「棚雛形」「数寄屋雛形」「小坪規矩」「規矩追加」からなる。宮・武家・棚の3書は万治元年(1658)刊行の新編三雛形を解題したもので内容に変化はない。

木版本(規矩術書)

風俗・文献資料木板本『増補 軒廻垂木雛形』(規矩術雛形本)18世紀 立川小兵衛著

規矩術とは各部材が立体的に組み合わさった状態を頭に描きながら、平面的に作図して、墨付けを行う技術のことである。特に社寺建築の軒廻りは部材が斜めに接合し、かつ反り上がるため非常に難解で、熟練を要した。江戸時代後期になると、軒廻りの難解な規矩術を解説した雛形本が出版されるようになった。本書は明和元年(1764)、立川小兵衛の筆である。

木版本(絵様集)

風俗・文献資料木板本『大和絵様集』(絵様雛形本)18世紀 立川小兵衛著

絵様とは彫物のための下絵ならびにその文様のことである。江戸中期になると、各種の下絵を集めたパターンブック・雛形本が出版されるようになった。本書はその代表で、宝暦13年(1763)立川小兵衛の作で、全4帖からなる。

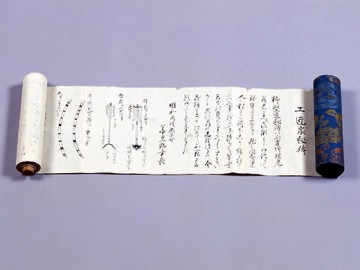

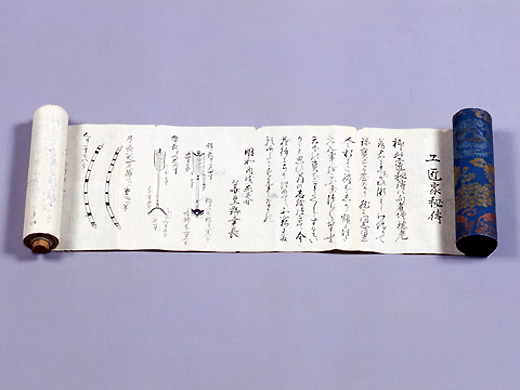

筆写本『工匠家秘伝』(儀式書)

風俗・文献資料筆写本『工匠家秘伝』(儀式書)江戸時代

建築工事の節目ごとに儀式を行う習慣は、地鎮祭や上棟式など現代にも伝わっているが、古い伝統を持つ社寺などでは20以上の儀式が行われていた。この儀式を取り仕切ることも大工棟梁の一つの仕事であった。儀式には約束事が多く、江戸時代になると形式や手順を記した巻物や雛形本が作成されるようになった。

木版画

風俗・文献資料木版画 「衣食住之内家職 幼絵解之図」19世紀(明治初年)

学童向けの解説図として明治初年に文部省から出版された図集。江戸末期から明治初期にかけての職人達の様子が生き生きと描かれている。墨壺を用いた墨掛け、チョウナはつり、鋸による製材、鑿による仕口穴彫り、鉋削りなど基本的な大工仕事が描かれている。

木版画

風俗・文献資料木版画 「衣食住之内家職幼絵解之図」19世紀(明治初年)

学童向けの解説図として明治初年に文部省から出版された図集。江戸末期から明治初期にかけての職人達の様子が生き生きと描かれている。木挽が前挽大鋸を用いて製材する様子や大工が角材に墨付けを行う様子が描かれている。

木版画

風俗・文献資料木版画 「花櫓棟上寿語六」19世紀中頃

棟上げの様子を双六形式で描いた多色刷り木版画。全5枚のなかの1枚。江戸時代における大工の風俗が理解できる。下部には建方(組上げ)の様子、上部には儀式を行う大工の様子が描かれている。

企画展

刊行物